El informe de la ONU documenta que opositores políticos siguen siendo sometidos a violencia sexual, descargas eléctricas y tratos crueles durante interrogatorios continuos, de día y de noche.

Los testimonios recogidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) revelan el carácter extremo de la violencia ejercida en las cárceles de Nicaragua. Un recluso, detenido arbitrariamente en enero de 2025, relató que fue desnudado, obligado a realizar sentadillas y sometido a humillaciones verbales. Bajo amenaza de que asesinarían a su madre si se resistía, denunció que fue forzado a practicar sexo oral a un guardia y posteriormente sufrió una violación en la que participaron otros dos custodios.

Otra persona detenida describió métodos de tortura física extrema. Según su testimonio, fue encadenado de muñecas y tobillos, suspendido de barras metálicas y mantenido colgado por largas horas. Relató que fue desnudado hasta quedar en ropa interior, rociado con agua y sometido a descargas eléctricas con picanas. En paralelo, otros presos denunciaron tortura psicológica mediante la privación deliberada del sueño: los guardias interrumpían su descanso con gritos, golpes contra los barrotes y el estruendo constante de campanas durante la noche.

Estos relatos forman parte del último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentado este 23 de septiembre que documenta un patrón de torturas, desapariciones forzadas y tratos inhumanos aplicados contra opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas en Nicaragua. El ACNUDH advierte que se trata de prácticas sistemáticas y no de hechos aislados, lo que sitúa al país en una de sus etapas más críticas desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018.

El documento, que abarca el período del 15 de junio de 2024 al 15 de junio de 2025, fue elaborado de forma remota ante la negativa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de permitir la presencia de observadores internacionales en el país. Aún con esas limitaciones, el organismo logró documentar un cuadro alarmante: torturas sistemáticas en las cárceles, privación de nacionalidad como herramienta de persecución política, represión del espacio cívico y la consolidación de un marco constitucional diseñado para legitimar un poder absoluto.

Una reforma constitucional que cambió las reglas del juego

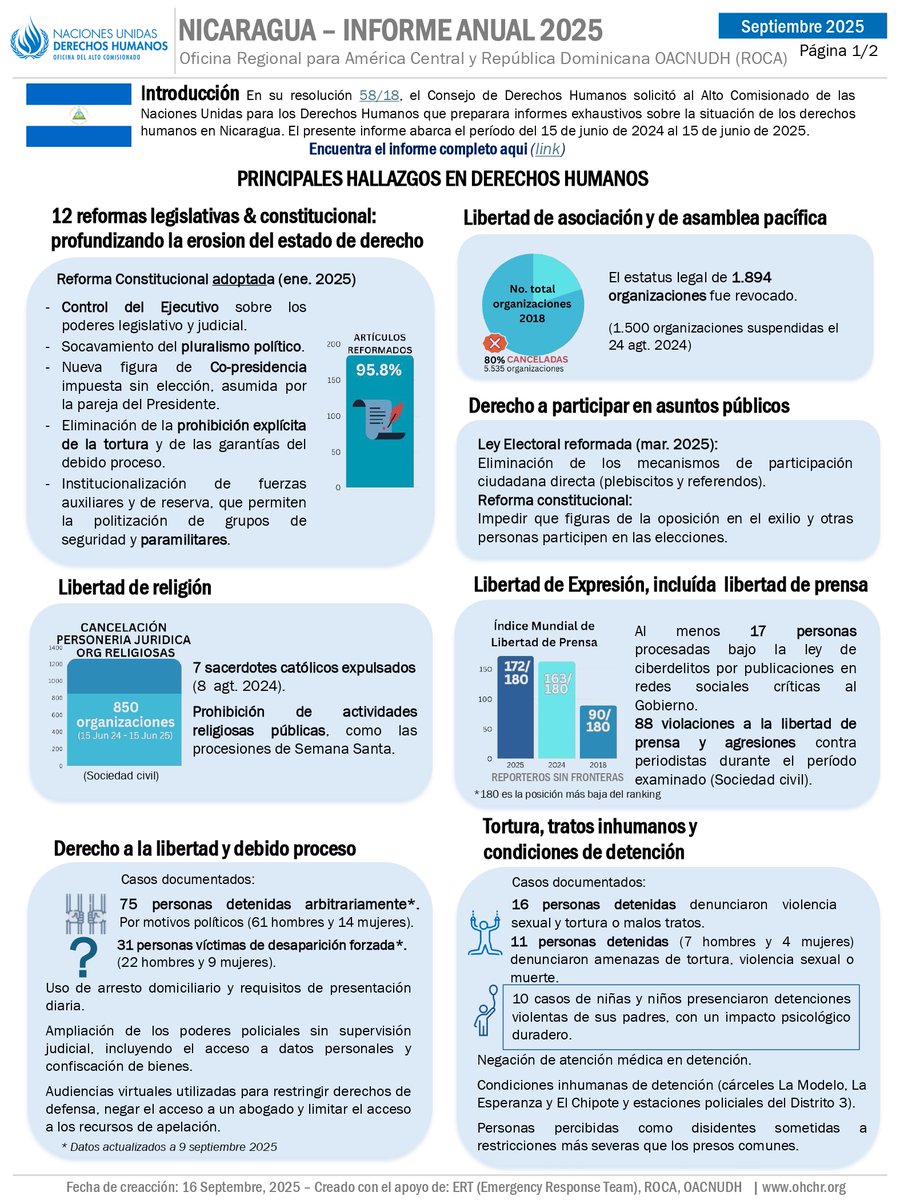

La piedra angular de esta nueva fase de autoritarismo inició a principios de año con la reforma constitucional aprobada el 30 de enero de 2025. Aunque se presentó como una reforma parcial, en la práctica reescribió casi toda la Constitución: de 198 artículos, 185 fueron modificados o derogados.

La magnitud del cambio no solo radica en la cantidad de artículos alterados, sino en la naturaleza de las disposiciones eliminadas. La separación de poderes desapareció como principio rector, subordinando al legislativo y al judicial a la Presidencia. El Consejo Supremo Electoral y el Ministerio Público quedaron bajo control directo del Ejecutivo. También se borraron garantías esenciales como la prohibición explícita de la tortura, los derechos al debido proceso y la prohibición de la censura.

El texto constitucional ahora permite la privación de la nacionalidad por supuesta “traición a la patria”, una figura jurídica tan amplia que puede aplicarse a personas opositoras políticas, periodistas o ciudadanía en general. Además, la reforma autoriza el despliegue del Ejército para tareas de orden interno y legitima la creación de fuerzas auxiliares voluntarias y cuerpos de reserva con fuerte connotación política.

Con este marco, la represión dejó de ser únicamente práctica administrativa o policial para convertirse en política de Estado, inscrita dentro del texto constitucional y, por tanto, revestida de aparente legalidad.

El costo humano: tortura y desapariciones forzadas

El ACNUDH documenta que al 15 de junio de 2025 al menos 56 personas permanecían privadas de libertad de manera arbitraria, entre ellas periodistas, líderes indígenas, defensores y defensoras comunitarias y personas de la oposición política. Los testimonios recabados describen un patrón sistemático de tortura en cárceles como “La Modelo”, “La Esperanza” y “El Chipote”.

Los métodos utilizados incluyen violencia sexual, desnudamiento forzado, golpizas, encadenamiento prolongado y descargas eléctricas con picanas. La tortura psicológica también es recurrente: privación del sueño, amenazas de muerte contra familiares y humillaciones constantes. El informe registra al menos 16 casos de violencia sexual contra personas detenidas, con denuncias de mujeres obligadas a ingerir anticonceptivos bajo sedación.

El fenómeno de la desaparición forzada también se ha normalizado. En al menos 21 casos, las autoridades ocultaron el paradero de personas detenidas durante semanas o meses, una práctica que genera terror en sus familias y constituye una grave violación del derecho internacional.

Las condiciones de detención son descritas como inhumanas. Se documentaron casos de personas enfermas de cáncer o con esquizofrenia que no recibieron atención médica adecuada. La alimentación es insuficiente y antihigiénica, y las visitas familiares, cuando ocurren, son utilizadas como mecanismo de control y castigo.

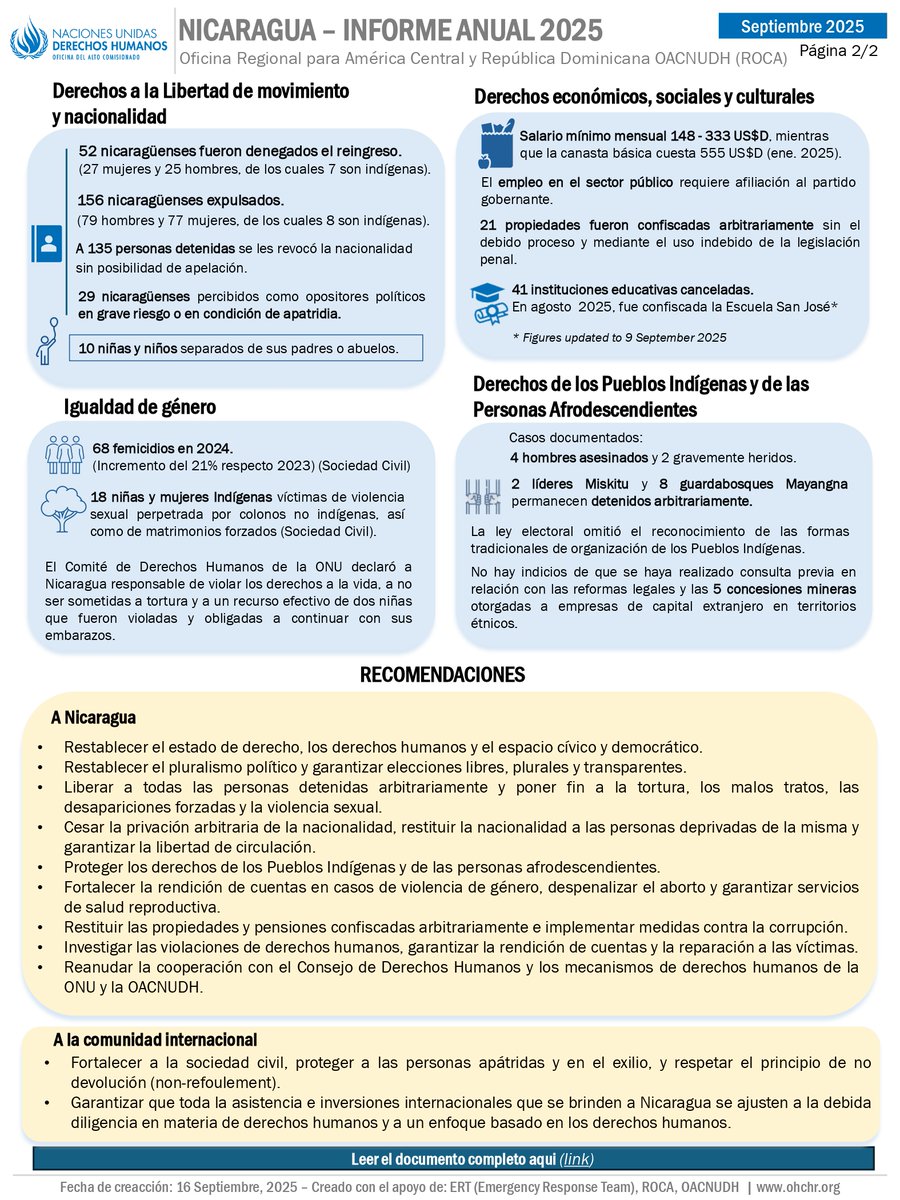

Nacionalidad como arma de persecución

Uno de los aspectos más novedosos y preocupantes del informe es el uso de la nacionalidad como herramienta represiva. En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia despojó de la ciudadanía y confiscó los bienes de 135 personas que ya se encontraban privadas de libertad y que posteriormente fueron expulsadas a Guatemala. Ninguna de ellas tuvo acceso a un recurso legal o posibilidad de apelación.

El ACNUDH también documentó 52 casos de nicaragüenses a quienes se les negó el reingreso al país, así como 156 expulsiones arbitrarias. En muchos casos, las personas afectadas fueron obligadas a dejar atrás sus familias, propiedades y medios de vida.

La negativa sistemática de servicios consulares como la renovación de pasaportes o actas de nacimiento coloca a cientos en situación de apatridia, es decir, sin nacionalidad reconocida. Esto no solo limita su movilidad, sino que los priva de acceso a servicios básicos, empleo formal o derechos de residencia en los países de acogida.

Cierre total del espacio cívico

El cierre del espacio cívico en Nicaragua es casi absoluto. Solo durante el período analizado se canceló la personalidad jurídica de 1.894 organizaciones, lo que eleva la cifra total a más de 5.500 desde 2018, es decir, aproximadamente el 80% de las registradas antes de la crisis.

Las cancelaciones abarcan desde ONG humanitarias y culturales hasta universidades y centros educativos -al menos 41 instituciones fueron cerradas-, lo que restringe gravemente la libertad académica. En el ámbito religioso, más de 850 organizaciones fueron clausuradas, consolidando la prohibición de facto de procesiones y actividades religiosas en espacios públicos.

La libertad de prensa tampoco escapa a este cerco. Nicaragua descendió nueve puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, situándose en el 172 de 180. Las y los periodistas son objeto de detenciones arbitrarias, interrogatorios bajo presión psicológica y expulsiones. La Ley Especial de Ciberdelitos se ha convertido en una herramienta para criminalizar la difusión de contenidos críticos en redes sociales. Incluso los medios en el exilio han enfrentado hostigamiento digital, como el bloqueo de dominios “.com.ni” en marzo de 2025.

Impacto en los pueblos indígenas y en la economía

El informe también denuncia la expansión de actividades extractivas como minería e hidrocarburos en territorios indígenas titulados, sin consulta previa ni consentimiento libre. Esta situación ha derivado en desalojos forzosos y en la persistencia de ataques contra defensores territoriales. Al menos cuatro líderes indígenas fueron asesinados en el período evaluado.

En lo económico, el salario mínimo mensual se mantiene muy por debajo del costo de la canasta básica, calculada en más de 20,000 córdobas (unos 555 dólares). Además, se documentaron despidos de trabajadores críticos al Gobierno o vinculados a opositores, tanto en el sector público como en el privado. La confiscación de bienes, empresas y cuentas bancarias se ha vuelto un mecanismo recurrente de castigo.

La dimensión de género y la violencia contra las mujeres

Aunque Nicaragua exhibe cifras oficiales que resaltan la participación de mujeres en cargos ministeriales y parlamentarios, el informe del ACNUDH revela una cara distinta. En 2024 se registraron 68 feminicidios, lo que representa un aumento del 21% respecto a 2023. La impunidad persiste y los mecanismos de protección son prácticamente inexistentes.

Dentro de los centros de detención, las mujeres enfrentan una doble vulnerabilidad. El ACNUDH documentó casos de sedación forzada, administración obligada de anticonceptivos y violencia sexual sistemática. Estas prácticas buscan no solo castigar a las detenidas, sino también ejercer control sobre sus cuerpos y negarles autonomía.

Un país aislado en el escenario internacional

El aislamiento de Nicaragua se profundiza. El régimen ha decidido cesar toda cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, cerrando los pocos canales de supervisión que aún permanecían abiertos. El ACNUDH lamenta esta actitud y advierte que, sin supervisión internacional, las violaciones de derechos humanos corren el riesgo de intensificarse.

La conclusión del organismo es categórica: Nicaragua no enfrenta una crisis pasajera, sino un proceso estructural de desmantelamiento institucional que ha transformado la Constitución en un instrumento de control político, ha normalizado la persecución de opositores y ha consolidado un clima de miedo y silencio.

La ONU insiste en la necesidad de liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, restituir la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella y restablecer las garantías mínimas de derechos humanos. Sin embargo, la realidad refleja un país más aislado que nunca, donde la represión se ha convertido en norma y la resistencia ciudadana en un acto de alto riesgo.

Lee el documento aquí:

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g25/123/60/pdf/g2512360.pdf