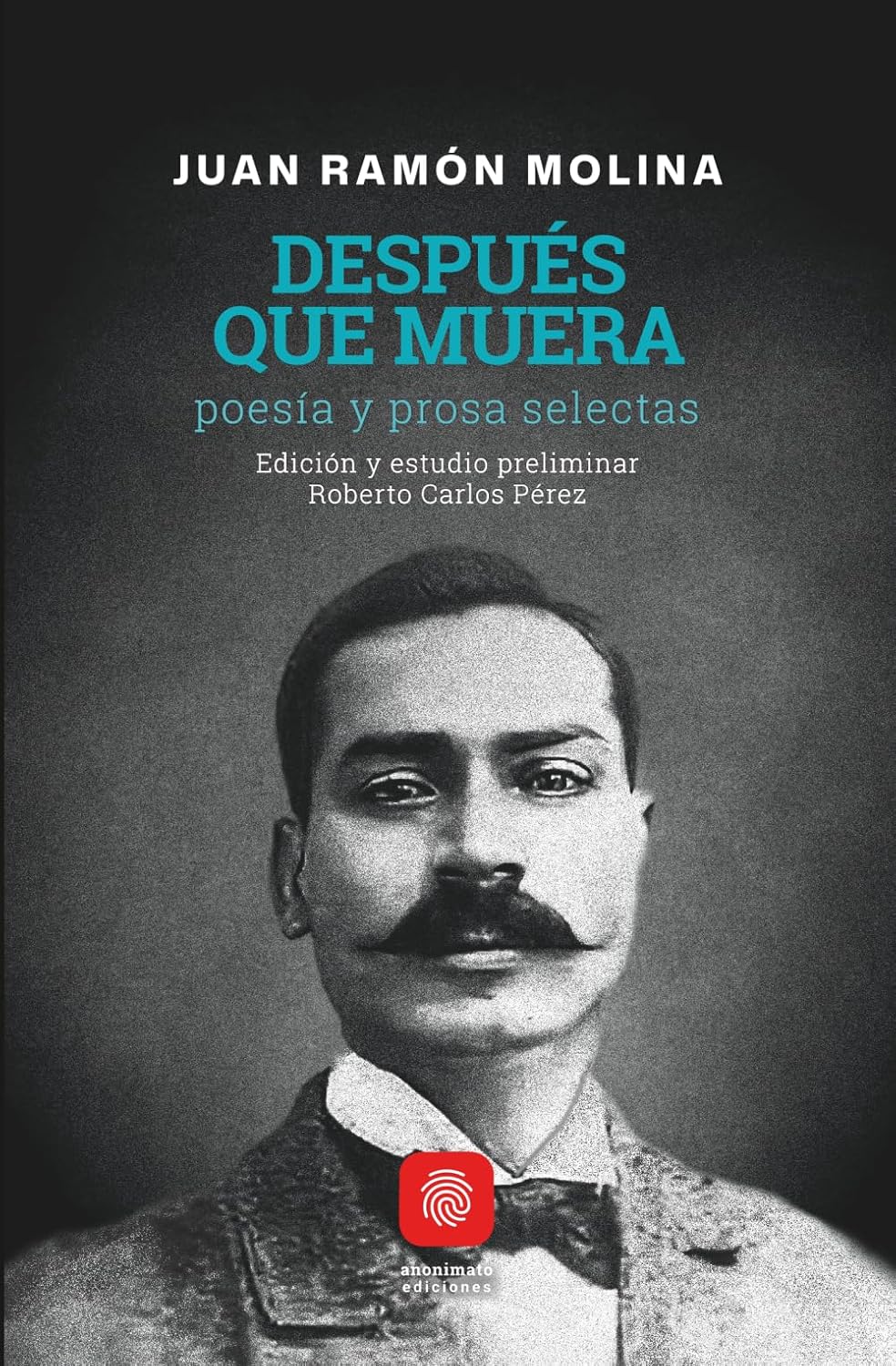

La reciente publicación de Después que muera (Anonimato Ediciones, 2025), bajo el cuidado editorial de Roberto Carlos Pérez, constituye un acto de rescate y reivindicación literaria de primera magnitud en el contexto de la literatura centroamericana y, más específicamente, dentro de los estudios del Modernismo hispanoamericano. En un panorama donde Juan Ramón Molina ha permanecido injustamente relegado a la condición de “poeta olvidado” —e incluso objeto de distorsiones biográficas y críticas—, este volumen, y particularmente los textos introductorios, se erige como un documento de recuperación, defensa y contextualización profunda de su figura. Con esta publicación, además, Roberto Carlos Pérez culmina el trivium de modernistas centroamericanos que ha reivindicado: Francisco Gavidia, Rubén Darío y Juan Ramón Molina.

En la Nota preliminar, Pérez abre la reflexión a partir de la metáfora del Leteo, el río del olvido, para denunciar el borramiento sistemático de autores centroamericanos en la memoria literaria hispanoamericana. Si bien el canon del Modernismo ha privilegiado nombres de grandes centros culturales —Buenos Aires, Ciudad de México, La Habana, Santiago de Chile—, la advertencia de que “Centroamérica también fue Belén del Modernismo” reubica geopolíticamente el origen y desarrollo del movimiento. Dentro de esta geografía crítica, Juan Ramón Molina aparece como un ausente mayúsculo, “triste objeto de irrisión y mofa”, víctima de un doble olvido: el de la crítica académica y el de la memoria cultural de su propia Honduras natal.

El valor del trabajo editorial no se limita a la mera reproducción de Tierras, mares y cielos (1911), sino que implica un estudio textual minucioso de las diversas ediciones —siete identificadas por Pérez, con variantes significativas— y una labor de restauración sintáctica y ortográfica conforme al estilo modernista. El gesto filológico es aquí un acto político y cultural: restituir a Molina su voz, depurada de erratas acumuladas y de simplificaciones editoriales previas, para devolverle su lugar en la tradición literaria.

El ensayo introductorio, “Juan Ramón Molina: encadenada voz de la asamblea y éter del Modernismo”, funciona como una pieza programática y de reparación histórica. Pérez articula en él un diagnóstico doble: por un lado, la incomprensión generalizada del Modernismo en el siglo XXI, derivada de prejuicios (su supuesta cursilería o vacuidad), lecturas superficiales y herencias críticas sesgadas —particularmente, la influencia de Octavio Paz, cuya visión reductora de Rubén Darío y del Modernismo ha permeado varias generaciones—; por otro, la necesidad de rescatar la complejidad de un movimiento que, más que una moda estética, fue un vasto proyecto cultural de incorporación de la modernidad y diálogo transnacional.

El autor subraya que el Modernismo no se agota en Darío, y menos aún en unas pocas piezas antologadas hasta la saciedad. La figura de Molina emerge entonces como un interlocutor de igual altura poética, pero con un perfil singular: un modernista que integró en su obra la geología, la antropología y el naturalismo, y que supo poetizar, desde el lenguaje más depurado, saberes científicos y paisajes de Centroamérica, en un tono que conjuga lirismo, erudición y conciencia histórica.

Una de las operaciones críticas más potentes del ensayo es la caracterización de Molina como un “Eclesiastés hondureño” y un “Prometeo encadenado”. La primera imagen remite a su papel de voz colectiva, cuestionadora y sapiencial, capaz de interpelar a su tiempo desde la melancolía y la lucidez. La segunda subraya su condición de víctima del poder político —el episodio del castigo ordenado por Terencio Sierra, motivado por una traducción alegórica de Benjamín Franklin, es paradigmático— y su vocación de entregar “el fuego” del conocimiento a sus contemporáneos, aun a costa de su propio martirio personal. Este retrato simbólico se aleja deliberadamente de la caricatura del poeta bohemio y dipsómano que ha circulado en anécdotas y referencias superficiales. Pérez desmonta esa imagen señalando la falta de pruebas fehacientes y destacando, en cambio, la productividad literaria y el rigor intelectual de Molina, incompatibles con la visión degradada de su figura.

El ensayo se inscribe también en una relectura más amplia del Modernismo como fenómeno plural (“no hay Modernismo sino Modernismos”, en la fórmula de José Emilio Pacheco). En este sentido, Molina es reivindicado no sólo como poeta de alta factura formal, sino como cronista y ensayista que trasladó a su lírica observaciones científicas y descripciones naturalistas, en sintonía con la curiosidad enciclopédica que caracterizó al movimiento.

La mención de Darwin, de las crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo, y de la precisión casi taxonómica de las imágenes molinianas, apunta a un perfil de escritor que integra la sensibilidad estética con la observación del mundo natural y humano. Esto amplía el campo de estudio del Modernismo más allá de los tópicos recurrentes —princesas, cisnes, fiestas galantes— para incluir un registro científico y etnográfico de gran valor.

La segunda y tercera partes del texto de Pérez profundizan en las dimensiones existenciales y políticas de la obra moliniana. La melancolía, descrita con referencia a la Problemata aristotélica, se convierte en una clave de lectura: lejos de ser simple tristeza, es una disposición reflexiva y creadora que impregna su poesía y que se agudiza por el exilio y la pobreza. Molina aparece así como un poeta ético, consciente de la función de la palabra como denuncia frente a la tiranía y como vínculo de fraternidad continental, como en el poema “Águilas y cóndores”.

La selección de textos incluida en el volumen, organizada con criterio biográfico y no según la editio princeps, refuerza esta lectura: el lector es conducido por la trayectoria vital y espiritual del poeta, desde su despedida de Honduras hasta las visiones utópicas de unión americana. La disposición secuencial se convierte, entonces, en una forma narrativa que dialoga con la vida del autor.

El trabajo de Anonimato Ediciones, encabezado por Roberto Carlos Pérez, trasciende el mero rescate bibliográfico. Se trata de una intervención crítica que involucra, por un lado, la restitución textual a partir de un cotejo exhaustivo de ediciones. También supone la contextualización histórica y estética en el marco del Modernismo hispanoamericano así como la desarticulación de mitos y lecturas reductoras que han lastrado la recepción de Molina. Del mismo modo, implica la propuesta de nuevas líneas de investigación, especialmente en torno a la dimensión científica y naturalista de su obra.

Este tipo de proyectos editoriales, que combinan rigor filológico, análisis crítico y compromiso cultural, resultan indispensables para recomponer un mapa literario centroamericano más fiel a su riqueza y diversidad.

Después que muera no sólo devuelve a circulación una obra fundamental de Juan Ramón Molina, sino que, a través de las intervenciones introductorias, redefine su lugar en la historia literaria. El libro actúa como contrapeso a décadas de olvido y distorsión, proponiendo un retrato complejo: el de un poeta que fue, a la vez, voz de su asamblea, encadenado por su tiempo, y partícipe del éter modernista que conectó a Hispanoamérica en un vasto diálogo cultural.

El mérito de Roberto Carlos Pérez y de Anonimato Ediciones reside en que este rescate no es meramente nostálgico ni académico, sino que interpela al presente: la pregunta sobre si “hemos hecho justicia” a Molina es, en realidad, una pregunta sobre nuestra relación con la memoria cultural y con los autores que, como él, supieron ver más allá de su época. Recuperar a Juan Ramón Molina implica, por tanto, repensar el Modernismo y, con él, la historia literaria centroamericana desde un prisma más inclusivo, erudito y consciente de su propia pluralidad. Con este volumen, además, se cierra un ciclo: el trivium de modernistas centroamericanos —Gavidia, Darío y Molina— que Roberto Carlos Pérez ha rescatado para situarlos, definitivamente, en el lugar que les corresponde en el imaginario y la crítica hispanoamericana.