La discriminación y la violencia que viven personas jóvenes trans de la Costa Caribe de Nicaragua, les lleva a una situación difícil por su identidad de género, etnia, edad y contexto social. Esta investigación, aborda dicha realidad desde sus voces. No existen planes gubernamentales que les proteja, apoye y respete su identidad. Diversos observatorios indican que la violencia ha provocado que el 3.4% abandone los estudios. Las personas consultadas aseguran que han vivido discriminación escolar, directa o indirectamente. Además, la violencia estatal les obliga a emigrar para proteger sus vidas.

Shantall siempre se sintió diferente. Mientras otros niños jugaban béisbol, fútbol, ella se quedaba embelesada mirando pelucas y muñecas. Sentía fascinación, no era capricho, sino símbolos y extensión de una identidad que no comprendía, pero sentía. “Cuando era todavía un chavalito coleccionaba pelucas”. Le gustaba vestir barbies, “me hubiese encantado haber tenido una ristra de esas muñecas”.

Su madre no le entendía. Descubrir su inclinación, le asustó, desconcertó, y optó por la represión. En intentos desesperados por “corregirlo”, le quemaba las pelucas. Las llamas devoraban el cabello sintético, también sueños y esperanzas de Shantall, provocando desasosiego. “Que me quemara las pelucas, que a mí me encantaban, me causó trauma”, afirma. Su tía era más rígida, le pegaba cada vez que le encontraba con muñecas. “No me dejaba jugar con peluches ni con muñecas”. Con el tiempo la madre la admitió.

Hoy tiene 25 años. Es oriunda de Bluefields y cursa quinto año de secundaria. Su aceptación fue difícil por lo que dirían su familia y la sociedad; en su interior, “fue decir soy yo, puedo, quiero, eres tú o no es nadie, porque realmente tengo que ser yo, es mi opinión, es la voz que quiero escuchar, ser un proyecto auténtico, ser una persona camaleónica y ayudar a muchas”.

Le tomó por sorpresa que su mamá, quien conocía su identidad, le preguntara si le gustaban hombres o mujeres, y “le tuve que decir que las mujeres, yo era un niño, no sabía qué responder, y sinceramente, le tuve que decir eso”.

Ha luchado contra la exclusión y el rechazo desde que reveló su identidad. Una mala mirada le resulta dolorosa, “hoy en día te travestís y aquí te miran como que nunca te habían visto”, explica.

Bluefields es el municipio cabecera de la Costa Caribe Sur y sede del Gobierno Autónomo, ubicado a 383 kilómetros de Managua (capital de Nicaragua). Aquí viven seis grupos étnicos: creoles, ramas, misquitos, garífunas, ulwas, mayangnas; y población mestiza.

Me apedrearon y yo sentía que el mundo se me venía encima. Dije, aaay, me rajaron la cabeza. Yo iba caminando y los morenos (creoles) me decían cochón.

“Me apedrearon y yo sentía que el mundo se me venía encima. Dije, aaay, me rajaron la cabeza. Yo iba caminando y los morenos (creoles) me decían cochón”, rememora de un episodio callejero de violencia.

Cuenta que en el colegio han avanzado en inclusividad y diversidad sexual donde se siente segura, la tratan con respeto, la llaman por su nombre de mujer trans, pero una docente decía que debían llamarla con nombre de “varoncito”.

Shantall es defensora de derechos de las personas trans, inspirando a otras. Tiene apoyo de una red de personas LGTBIQ+.

Cómo viven las personas transgénero

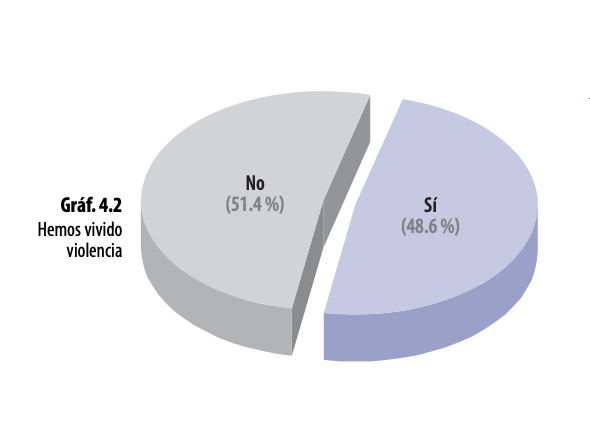

La discriminación que afecta a jóvenes trans de la Costa Caribe se manifiesta también como violencia. En Nicaragua, la violencia contra las personas trans es generalizada.

El Estudio “Una mirada a la diversidad sexual en Nicaragua” (2010) dice que la mitad de personas consultadas viven violencia física, psicológica y sexual, lo cual comparte el Observatorio LGTBIQ+ que documentó entre enero y septiembre de 2024, 108 casos de violencia y crímenes de odio, abarcando ocho asesinatos. Las agresiones fueron en el ámbito familiar, el trabajo sexual, y espacios públicos como calles, bares y discotecas. Además, el Observatorio Voces contra la Violencia, registró en el mismo año 81 femicidios, siendo la Costa Caribe de las regiones con más violencia.

Nahomy denunció la violencia que viven las personas trans en Puerto Cabezas, en el medio digital IP Nicaragua en 2021. “Aquí en la Costa Caribe es duro, muy duro. Hay mucha discriminación hacia las chicas trans y de la diversidad sexual. Nos golpean, nos maltratan y nos dicen de todo. Hace como cuatro años, también mataron a una chica trans y ese caso está impune, nunca nadie supo quién lo hizo, la dejaron en una bolsa”. Se consideraba empoderada, pero el temor de ser violentada permanecía. Prefería estar sola, sin pareja, por temor a que le quitaran la vida.

Nos golpean, nos maltratan y nos dicen de todo. Hace como cuatro años, también mataron a una chica trans y ese caso está impune, nunca nadie supo quién lo hizo, la dejaron en una bolsa.

La Constitución Política de Nicaragua, en vigor (2025), menciona la discriminación, más no la que se da por orientación sexual.

Procuraduría para la Diversidad Sexual brinda consejos invasivos

La Procuraduría de la Diversidad Sexual, produjo tres cartillas dirigidas a la población LGTBIQ+. En las publicaciones Atendiendo el sufrimiento de las adicciones y sus efectos en las personas, el hogar y la familia y Adolescentes y jóvenes valientes en tiempos de esperanzas y paz, no se menciona la diversidad; no hay un plan para con la niñez no heterosexual; ni un programa que proponga eliminar violencia, drogas o tratos discriminatorios. Van dirigidas a heterosexuales.

El derecho a elegir y el deber de respetar/diversidad, título de la tercera cartilla, propone la inclusión desde el hogar, pero no que se respete e incorpore a las personas no heterosexuales como parte del desarrollo. Llama a la no violencia desde el respeto, no da cifras de asesinatos y agresiones a personas de la diversidad o el apoyo en casos de violencia. Señala que “la diversidad en la identidad sexual o de género no es una enfermedad”. Brinda consejos para el desarrollo de jóvenes de identidad diversa, aunque algunos son invasivos.

Las personas transgénero no se identifican con el sexo que nacen. Usan vestimenta y gestos del sexo con el que se reconocen sin cuestionar el orden genérico patriarcal. Las personas transexuales tampoco se equiparan con el sexo de nacimiento, obligadas a un proceso de transición médica y/o psicológica, que incluye tratamientos hormonales y cirugías, hacia el sexo/género con el cual se igualan.

«Ser chica trans en mi comunidad es algo que no cualquier persona se llena de valor«.

Las personas trans son diversas por la forma que les ha tocado vivir su identidad; han fortalecido sus amistades, les animan a continuar pese a lo difícil que ha entrañado la experiencia familiar.

“He concursado en varios eventos, he obtenido títulos… Trabajo en labores de cocina, limpio casas, hago diferentes aprendizajes porque llegué hasta segundo grado, eso no me impide seguir en la vida y buscar el pan de cada día.

Ser trans en mi comunidad es algo que no cualquier persona se llena de valor ante la sociedad y la gente, peor ante la familia porque no lo acepta…te dejan de hablar o te corren… mi papá nunca me ha aceptado, pero sí mi abuela, la familia de mi papá. Mi familia ha sufrido por lo que soy. He sabido lo que es dormir en una calle, aguantar hambre, sin embargo, sigo adelante.

Mi papá nunca me ha aceptado, pero sí mi abuela, la familia de mi papá. Mi familia ha sufrido por lo que soy. He sabido lo que es dormir en una calle, aguantar hambre, sin embargo, sigo adelante.

Una vez, se metieron a robar a la casa, la persona dijo que era mi pareja, pero no era nada mío. Fui a parar a la policía, me discriminaron por ser chica trans, me iban a meter con los hombres, es un maltrato y una discriminación.

Tengo el apoyo de una amiga que es como mi hermana… Me ha brindado su casa aquí y en Managua. Tiene un salón, me ha enseñado, le he tomado amor a su arte. En mi comunidad me siento segura, en el trabajo no hay diferencias, ahí vamos. No cualquiera será aceptada en un trabajo, la mayoría, mujer u hombre, siente homofobia.

Sería bonito que hubiera empleo para las chicas trans; que el aprendizaje sea ley, leer, escribir o una carrera técnica; que diéramos charlas a los jóvenes y las jóvenes, para que miren cómo somos, y tenemos que ser aceptadas. A las demás chicas trans les digo que no agachen la cabeza, sigan adelante, miren al frente”.

Miradas distintas desde el liderazgo indígena

Anexa Alfred, de la etnia miskita, es fundadora y coordinadora de la Plataforma de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes de Nicaragua y de la diáspora, INANA, formada por organizaciones indígenas, líderes, y actores del Caribe, con experiencia en trabajo comunitario, quienes viven en el exilio o en sus comunidades. A su juicio, en la población indígena siempre ha habido apertura para la diversidad de género, aunque no se habla abiertamente en las comunidades, en los liderazgos políticos y religiosos. Lo trans se percibe en hombres, “de los 15 en adelante se descubren. Tiene que ver con la independencia, cuando salen y vuelven a la comunidad”, indica.

En la actualidad, el acceso a información y empoderamiento juvenil generan tolerancia, aunque “en la escuela no hay una política abierta de hablar del tema”. El fortalecimiento de procesos comunitarios, y la incidencia de organizaciones de derechos humanos empoderan a la juventud, “saben qué es un derecho y pueden vivirlo” refiere.

En INANA no han debatido el tema. “Está ahí, son personas que viven en las comunidades”, expresa Alfred, para quien con el exilio han salido a luz situaciones que enfrentan. “No ha sido una línea de trabajo. Estamos enfocados en los derechos colectivos, base fundamental para la supervivencia de los pueblos”, agrega. Antes de ser desterrada de su país, trabajaba con la agenda de jóvenes del Caribe Norte, y la gente joven les está enseñando.

Se han percatado que hay población trans porque “en las comunidades se sabe quién es quién, todo el mundo conoce la vida y la historia de las personas”. Treinta años atrás eran menos o no se mostraban. INANA reconoce y respeta los derechos de las personas trans. “Es importante el respeto a la dignidad de las personas, tienen derecho a vivir su identidad y su sexualidad”, expresa.

La cultura indígena es conservadora

Juan Carlos Obando, del Colectivo “Somos más de cinco mil”, también miskito, afirma que se debe diferenciar la situación de las comunidades rurales de las urbanas; y que la cultura indígena en torno a las personas trans es conservadora por la influencia de la iglesia, aunque no es el único determinante. La falta de reconocimiento de los derechos de la mujer influye, “su participación en espacios de decisión está determinada por el conservadurismo”, valora.

Su organización tiene clara la importancia de integrar la inclusión y la equidad. Asumen contribuir al debate para la apertura y el respeto; ambas normas son parte del Colectivo. Sin embargo, una persona de la diversidad sexual integra el equipo, pero “no ha salido del clóset”. Obando agrega que lo saben “pero nunca se ha hablado, hemos mantenido ese respeto”. El joven no quiere que se burlen; quizás proviene de una familia conservadora.

Además, ha compartido casos de jóvenes de comunidades rurales que “desde niños, 11, 12 años, en su manera de hablar, caminar, eran distintos”. Uno salió de la comunidad para estudiar, y ya en Puerto Cabezas cambió “su manera de vestir, se empezó a pintar el pelo, las uñas”. Dejó de ir a la comunidad a visitar a la familia. Otro, logró una plaza de maestro, y la familia lo aceptó porque ayuda económicamente. Una tercera persona, quien evidenciaba no ser heterosexual desde niño, recibió bullying, incluso golpizas. Poco visita a su familia. Cuenta también casos de violación. En su comunidad, repudió y cuestionó un caso de primos cercanos a él, que violaron a otro. Habló con los autores, pero la familia no hizo nada.

La reacción no es diferente si las personas trans son hombres o mujeres. Estas últimas “pueden ser ligeramente más aceptadas porque los cambios de imagen son menos radicales”. Se acepta que usen pantalón, eso hace que una integrante de la comunidad LGTBIQ + lo use y no sea mal visto, lo es cuando quiere formar familia con otra; en mujeres “es común la cercanía, como amistad”, dice.

Su generación está en una etapa distinta. “Acepta, pero no todos, solo los que hemos tenido acceso a la educación, hemos viajado un poco más, influenciados por corrientes de fuera de la comunidad que defienden derechos y la integración de estos grupos en la sociedad”, agrega.

Las trans son utilizadas como entretenimiento

Para Athiany Larios, trans y feminista, el país ha retrocedido los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Las trans o travestis principalmente, son utilizadas por el régimen como entretenimiento, ridiculizando lo no heterosexual. Con hacer parodia de las personas de la diversidad sexual, quieren aparentar normalidad en el país, que se respetan los derechos humanos, y que la diversidad es aceptada o respetada.

La discriminación influenciada por factores culturales

El Movimiento Alexis Montiel Alfaro trabaja con personas mayores de edad de la comunidad LGTBIQ+ desde hace más de 13 años. Gays, mujeres trans, y personas bisexuales y lesbianas, conforman la organización, la cual ha tratado de hacer incidencia, pero ahora “casi no se puede por la situación”, explica “Cecilio”.

La discriminación a las mujeres trans es influenciada por factores culturales y religiosos. “Sos gay o trans, ya no te queremos en la comunidad ni en mi casa, el reverendo o el líder dijo que andabas un espíritu, tenés que irte”, les dicen; se refugian en el alcohol, drogas, otras veces tratan de quitarse la vida, aumentando la violencia. Han buscado personas aliadas “para cuando haya una situación que atente contra una chica tener una persona que dé acompañamiento”, añade.

Existe bullying en las escuelas. Muchos dejan de estudiar por el maltrato, demandan “no trato especial, sino igualitario”, sostiene Cecilio. Tienen que cortarse el pelo “como hombrecitos”. Cochón, marica, empujones, o cuadernos rayados, son ejemplos de bullying. “No hay una política de no discriminación de las personas de la comunidad LGBTIQ+”, agrega.

Por la mitigación del acoso y el fomento de la inclusión

“Juan” es profesor de sexto grado. Trabaja con jóvenes en riesgo. Ha dado clases a adolescentes trans. La timidez se apodera de estas personas, también del resto de la clase por inexperiencia. “Están experimentando cómo convivir con una persona trans”, comenta.

Ha presenciado violencia, “entre los alumnos, se han dicho insultos y se ha acosado a más de algún estudiante”; su papel ha sido enseñar que todas las personas son iguales. Dice que existen protocolos y políticas para apoyar a estudiantes trans, como charlas de autoestima, atención y apoyo emocional. “Hay consejería a padres de familia, del MINSA y la policía”, añade.

Resalta la importancia de mitigar el acoso y fomentar la aceptación. Pese a las dificultades, estudiantes trans han avanzado; afirma que es importante cambiar el lenguaje, fomentar tolerancia y respeto. Considera que hay oportunidades para que las personas trans sigan adelante.

Del rechazo a la aceptación

“Sara”, es madre de una mujer trans. Notó los indicios de la identidad de su hija desde pequeña. “Lo miraba siempre jugando con cositas de niñas… Tenía como ocho años. Le pegaba para que se le quitara la maña”.

El joven creció enfrentando burlas y discriminación, ello la llevó a luchar por su aceptación. Ignoraba burlas y comentarios... “Lo regañaba y él decía que era así, yo no le entendía esa parte, es ahora”. La percepción de Sara cambió, igual que la de su familia, ahora reconocen el derecho de su hijo. “Lo aceptaron a como es. Mi mamá, mis hermanos, todos”.

Señala que las personas trans ahora son más visibles. “Tienen derechos como todos, son humanos como los demás, lo único es que los discriminan, pero tienen derecho”. Expresa preocupación por la falta de apoyo de las autoridades, quienes han afectado su bienestar. Para ella, la lucha por la igualdad necesita de un cambio estructural en la sociedad.

Anexa Alfred opina que las familias son las primeras en reconocer la opción sexual; es donde hay más apertura, lo hablan cuando la persona trans es integrante del núcleo. Juan Carlos Obando acota que en el caso de las familias indígenas como en las mestizas, cuando hay personas trans, “primero hay vergüenza”, lo cual lleva al rechazo, discriminación, y presión para que vistan y actuen como heterosexuales, señala.

Las autoridades caribeñas ignoran la población trans

Al presidente del Consejo Regional de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, Carlos Alemán Cunnigham, se le solicitó entrevista por sus teléfonos, y se le pidió copia del informe 2024. Nunca respondió.

Las autoridades de la región se han posicionado en torno a la diversidad sexual desde hace tres o cuatro años, pero lo han usado como cuestión política, no que la comunidad LGTBIQ+ esté convencida, es para tenerles con inclinación partidaria, señala Alfred. El gobierno dice que hay políticas, en la práctica es otra cosa. Hace dos años pusieron la bandera de la diversidad en el Consejo, llamó la atención ya que la organización es importante, pero no hay reconocimiento.

Por otro lado, se obtuvo copia del Informe Anual 2024 del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur, CRACCS, el cual sintetiza las actividades de las comisiones y de su pleno. Según el mismo, todos los indicadores se sobre cumplieron. Se releva el Programa de Deportes del CRACCS. Señala como logros la reforma del reglamento interno, así como la asesoría y asistencia a gobiernos territoriales y comunales en la actualización de sus estatutos y reglamentos internos, y otros instrumentos. Sin embargo, de 11 cuartillas, en ninguna se mencionan acciones con la población trans.

Por otro lado, el sitio digital de la Asamblea Nacional, AN, divulga que “los Gobiernos Regionales Autónomos de la Costa Caribe Nicaragüense rindieron su informe de gestión anual el 27 de noviembre de 2016”; dice que hay avances en la lucha contra la pobreza y el progreso económico social. No menciona a la población trans. El medio de comunicación oficial El 19, reafirmó lo dicho por la AN. Para ellos, el desarrollo del Caribe son proyectos de electrificación, agua y saneamiento, carreteras, programas socioproductivos, titulación, desarrollo pesquero, entre otros.

Nos gustaría que nos respetaran con el nombre que adquirimos

Las personas transgénero demandan respeto pues la discriminación la viven en carne propia, apoyo de las familias, que les llamen con el nombre adquirido y cambie la visión de la sociedad.

“La discriminación en algunas zonas es mayor ya que la gente no está acostumbrada a vernos de forma habitual como queremos ser, vestidas de mujer, por las calles o expresarnos libremente. Vivimos siempre con estigmas porque uno nació varón, no se puede vestir de mujer, ni maquillar. Son opciones que hemos desarrollado a lo largo de la vida.

Vivimos siempre con estigmas porque uno nació varón, no se puede vestir de mujer, ni maquillar. Son opciones que hemos desarrollado a lo largo de la vida

Hay comunidades que si se dan cuenta que una es de la diversidad o chico gay, son expulsados, viven con reglas estrictas, que el hombre es hombre y la mujer, mujer. Hay avance, pero siempre se vive discriminación…Nos gustaría que nos respetaran con el nombre que adquirimos…con el que nos sentimos identificadas..

Mi familia desde que me abrí en decirles mi opción, obtuve aceptación…En la mamá y el papá está el miedo al qué dirá la sociedad…Me aceptan por mis cualidades. La sociedad tiene un concepto errático…que se quite la mentalidad que como uno es gay, trans, solo servimos para bailar… que nos acepten, nos den inclusividad…

Un consejo para padres, si tus hijos salen con estas preferencias, que les den apoyo, es lo más bonito para salir adelante”.

Queda un largo camino para la aceptación hacia toda la comunidad LGTBIQ+, especialmente hacia las personas trans.

Una investigación realizada por Patricia Orozco, Tamara Morales Orozco y María Gómez Mejía